Indubbiamente uno degli album dell’anno. Da usare in guerra per distruggere il nemico.

01 Fix My Life

Melt Yourself Down – Fix My Life

Indubbiamente uno degli album dell’anno. Da usare in guerra per distruggere il nemico.

01 Fix My Life

Melt Yourself Down – Fix My Life

Porto avanti volentieri la deriva jazz di Guylum Bardot con la segnalazione di questo bellissimo film che Franco Maresco ha dedicato a Tony Scott: Io sono Tony Scott, ovvero come l’Italia fece fuori il più grande clarinettista del jazz. Si può vedere intero nel sito della Rai (già, incredibile). Un film politico, in un certo senso, una storia tanto bella quanto triste, con molti colpi di scena e un sacco di bella musica. Consigliato.

Immaginatevi la scena: siamo al tavolo verde, 1° febbraio 1975, si gioca la finale mondiale di bridge. A sfidarsi, per l’ennesima volta, Stati Uniti e Italia, sullo sfondo l’isola di Bermuda. Nell’ultima leggendaria mano Belladonna e Garozzo realizzano un Grande Slam a Fiori contro un Piccolo Slam Senza Atout messo a segno dagli americani. L’Italia si riconferma campione mondiale con la squadra Blue Team, chiudendo proprio con questa vittoria un ventennio di dominio quasi incontrastato.

Nello stesso giorno, a molte miglia e fusi orari di distanza, e precisamente all’Osaka Festival Hall, un altro grande campione del ventennio precedente sta per giocarsi quella che per un bel po’ di tempo sarà la sua ultima carta; sto parlando del re del jazz: Mr. Miles Davis.

La squadra davisiana non aveva certo nulla da invidiare al Blue Team in quanto a maestria, sangue freddo e abnegazione; c’erano, oltre a Mr. D alla tromba elettrica e all’organo, Sonny Fortune al flauto e al sax soprano, Pete Cosey alla chitarra elettrica e al sintetizzatore, Reggie Lucas altra chitarra elettrica, Michael Henderson grandioso basso elettrico, Al Foster alla batteria, il fantastico Mtume alle conga e percussioni varie.

E chisà se Mr. D disse alla sua squadra: “ok ragazzi, facciamoci quest’ultima giornata d’orgia sonica e poi ci fermiamo per 5-6 anni; vi voglio più cazzuti del solito, facciamo vedere a sti musi gialli che figli di puttana siamo!”; ma, molto più probabilmente, Miles non ha detto un cazzo a nessuno della sua intenzione di fermarsi, di prendere tempo e di capire dove ancora dirigere la sua Musica, avrà come al solito messo sotto torchio i suoi uomini col suo incommensurabile carisma e genio, chiedendo un’unica cosa: “dobbiamo mischiare tutto quello fatto finora e dobbiamo andare oltre!”. Roba da poco insomma.

Teniamoci ai fatti: due esibizioni, una pomeridiana e una serale; la decisione presa è suonare quasi tutta roba nuova in lunghissime improvvisazioni mantriche e corroboranti, sudatissime suite hardfusionfunkyjazz. Roba che avrebbe dovuto ipnotizzare le masse nelle intenzioni di Mr. D e invece, ovviamente, non lo fece. Ne uscirono due album doppi! Agharta registrato il pomeriggio e Pangaea la sera, che poca notizia fecero all’epoca, eppure erano qualcosa di unico: immaginatevi giocare insieme allo stesso tavolo Sun Ra, James Brown e Jimi Hendrix e ognuno tirar fuori il proprio Grande Slam a Fiori!

Prendiamo il Prelude di Agharta e analizziamo lo schema di gioco: la prima mossa spetta a Henderson, Lucas e Mtume, che iniziano funkeggiando in libertà ma tenendo bene in mente la visione fuomosa del Godfather of Soul che campeggia sulla copertina di The Payback, uscito pochi mesi prima: poi il sintetizzatore spaziale di Cosey ci introduce Mastro Davis e la sua tromba pungente, intanto la sezione ritmica non si ferma un secondo, va e va incessante fino ad un microstop nel quale si inserisce furtivo un immenso Sonny Fortune al sax; quando questi si acquieta ritornano insieme Cosey e Lucas e qui davvero sembra di vedere Sun Ra e Jimi che facendosi occhiolino calano insieme la carta vincente. Da qui in poi la vittoria è assicurata, non resta che gestire la partita e infatti verso il minuto 17 ci si diverte anche con un riffettino funky, tappeto ideale per il ritorno dell’elettrica tromba di M.D. che si sposa alla meraviglia prima con il lavoro di Mtume e poi con quello di Lucas/Cosey. C’è ancora spazio per far divertire Henderson manco fosse Bootsy Collins e poi via di jam fino alla fine dei 32 minuti di questo Preludio! Le successive mani di gioco riprendono questo schema e lo scompongono e ricompongono a piacimento.

E’ così nell’ultima partita giocata negli anni ’70, questo squadrone mischia tutto ciò che lo stesso Miles Davis aveva contribuito pesantemente a generare, cioè la fusion, il funkyjazz e il prog, con altra roba ancora, la psichedelia, il funk duro e puro del padrino e ne tira fuori una musica che in un sol colpo scavalca i Parliament/Funkadelic e tutto il P-Funk ma anche gente come Bill Laswell, Praxis e compagnia, puntando dritto nello spazio. Diciamo una stazione orbitante dove si balla e ci si diverte; molto corpo e molta mente.

Un’ultima partita coi controcoglioni.

Lo spiritual è sostanzialmente l’antenato del jazz, la musica che lega Mamma Africa all’America. Per intenderci, come si evince dallo stesso sottotitolo del disco la cui cover campeggia qui in bella vista, siamo in territori “jazz underground” ovvero distanti anni luce dal “jazz canzone” o dal “club jazz” ma anche dal “jazz sperimentale/free”; siamo in quella landa (che ho scoperto sconfinata proprio grazie a questa pubblicazione) che si è generata dall’arte di Trane, del faraone Sanders e in parte dell’alieno Re Sole Ra e dell’onnipresente Miles, che vive il jazz come profonda riscoperta delle proprie radici. Questa magnifica raccolta della benemerita Jazzmanrecords, come si può leggere sul sito stesso, pesca con incredibile maestria in un anfratto molto ben nascosto, che per anni è stato praticamente invisibile alle orecchie dei più, e ne tira fuori decine di perle di lucente bellezza mistica; moltissime delle quali hanno attraversato un processo di rimasterizzazione a partire dai nastri originali e hanno indossato quindi per la prima volta la veste digitale, utile a noi poveri lobotomizzati che nel chiuso delle nostre bettole ultramoderne ne possiamo godere anche solo con un click su Spotify (io mi sono fatto una playlist con tutti e quattro i volumi della serie e quasi tutti i giorni me ne riascolto qualche brano in riproduzione casuale, come sono figo eh? yeah!).

Misticamente parlando questo tipo di ascolto liofilizzato è praticamente agli antipodi rispetto al messaggio unitario e panteistico che questi artisti volevano lasciarci, ma tant’è. Qualcuno lo conoscerete (c’è un pezzo di Sun Ra, uno di Eric Dolphy, uno di Albert Ayler; poi Don Cherry e Llyod Miller -quello che ha fatto un disco con gli Heliocentrics-) ma sopratutto persone di cui quasi certamente mai avete sentito il nome tipo Full Moon Ensemble, Nana Imboro, Grachan Moncur III, l’Ohio Penitentiary 511 Jazz Ensemble. la Cairo Jazz Band.

Insomma tutta roba da godere ad occhi chiusi pensando all’Africa Mistica, alla Natura lussureggiante, ai rituali voodoo, alla vita degli schiavi e tutto il resto dell’immaginario standardizzato di noi “poveri” Europei; vi verrà facile, molto più difficile sarà riaprire gli occhi nelle vostre confortevoli bettole.

[in foto la mia adorata prugna sassofonista]

Non so voi, ma a me il sax piace parecchio. Il suono che emette lo considero di per se stesso tra i migliori di tutta la strumentazione musicale acustica. Se poi si considera che questo strumento a fiato è stato usato con straordinari risultati in generi diversi ne si può apprezzare anche la versatilità oltre che la passionalità intrinseca.

Riflettendo su ciò mi sono deciso ad approfondire la storia di quattro sassofonisti che, in tempi diversi della mia vita, ho apprezzato, se pur con dedizione diversa.

Il primo di questa piccola serie è Pharoah Sanders, sassofonista jazz di indubbia fama, che deve il suo nome a un appellativo datogli dalla divinità musicale Sun Ra; la fama (bè insomma quella che per noi di GB è fama: quel paio di gradini oltre il “faccio un disco solo per i cazzi miei”) gli arrise dalla metà degli anni ’60 prima suonando con Coltrane e poi con l’album Karma del 1969, la cui The Creator Has A Master Plan è sempre il suo pezzo più citato.

Da qui in poi il suo stile sarà quasi sempre etno-misticheggiante, come piace a noi.

Dello stesso anno è un altro disco straordinario, Jewels Of Thought, la cui prima facciata continua a darmi i brividi all’ennesimo ascolto:

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/10/01-Hum-Allah-Hum-Allah-Hum-Allah.mp3]Pharoah Sanders: Hum-Allah-Hum-Allah-Hum-Allah

Il secondo sassofonista che mi è tornato alla memoria fu tale Joe Henderson, scomparso undici anni orsono. Anche lui in realtà molto conosciuto in ambito jazz, ha suonato con i grandi, da Davis a Hancock.

A me piace ricordarlo per il brano con il quale l’ho scoperto, in questa bella compilation editata da Four Tet.

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/10/09-Joe-Henderson-Earth.mp3]Joe Henderson: Earth

Il terzo saltato in padella è Grover Washington Jr, morto anch’esso più di un decennio fa. Dei tre è probabilmente quello meno giustificato a comparire su questo blog. Certamente molto “piacione”, è considerato tra gli inventori dello smooth jazz, quella roba che forse oggi fa davvero un po’ troppo schifo (tranne alcuni casi), cioè una fusion più funkeggiante e pop. Suggerisco l’ascolto dei suoi album tra il ’74 e il ’78, il suo periodo migliore.

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/10/09-Grover-Washington-Jr.-Hydra.mp3]Grover Washington Jr: Hydra

Infine Jan Garbarek, compositore oltre che sassofonista norvegese di cui ho già fatto un piccolo cenno nel mio precedente articolo. Appassionatomi alla benemerita etichetta tedesca ECM tra i tanti artisti scoperti due in particolare hanno meritato il mio apprezzamento ed amore: Stephan Micus (divinità di cui certamente parlerò in futuro) e appunto Jan.

Dopo più di una dozzina di suoi dischi ascoltati posso dire che, se vi piace questo genere (jazz mistico e ambientale) con lui state a cavallo! perché ne ha sperimentato tutte le possibili declinazioni: dal più “classico” dei primi anni ’70 insieme ad Art Lande, Keith Jarrett o Bobo Stenson;

a quello più indianeggiante con Shankar (quello con la L. prima del nome, che ebbe un disco prodotto anche da Zappa) o mediorientaleggiante con Zakir Hussain e Ustad Fateh Ali Khan; o quello più propriamente ambient etno-mistico che l’ha reso (anche lui sì) famoso con gli album Rites (1999) e Officium (1994).

Ancora due chicche: la colonna sonora composta con Eleni Karaindrou per il film O’Melissokomos di Angelopoulos; e l’album Rosensfole (Medieval Songs From Norway) con la incredibile voce nordica di Agnes Buen Garnås, poi anche presente nel suo Group.

Per finire, quindi, due sue “canzoni” da ascoltare se si vogliono avere visioni religiose o scalare montagne sacre:

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/10/02-Jan-Garbarek-Group-Psalm.mp3]Jan Garbarek Group: Psalm

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/10/07-Jan-Garbarek-His-Eyes-Where-Suns.mp3]Jan Garbarek: His Eyes Were Suns

Dopo le dritte su Francis Bebey provo a molestare le vostre orecchie con uno spazio dedicato ai dischi dimenticati forse anche da chi li ha fatti. Chiediamocene il perché tutti insieme.

The 13th Tribe – Ping Pong Anthropology (1992)

Nonostante lo humour del titolo e della copertina, i componenti di questo progetto berlinese hanno l’aria di quelli che un po’ ci credono, dato che tengono a sottolineare nelle note del disco che non troverete traccia di elettronica o sampling. E non c’è nemmeno il didgeridoo, anche se sembrerebbe. Invece quei suoni lì provengono da flauti e clarinetti di plexiglass e PVC che Werner Durand si è costruito da sé dimenticandosi (di proposito) di farci dei fori, e che suona in un continuo botta e risposta assieme al norvegese Erik Balke (i due manco a dirlo sono studiosi, di musica indiana e iraniana il primo, di africana e balinese il secondo).

Da non cultore degli strumenti a fiato ringrazio anche la presenza della brasiliana Silvia Ocougne, che con la sua chitarra elettrica pizzicata e suonata col martelletto mette in mezzo un po’ di colpi ad effetto. Completano il campo da gioco varie percussioni, tra cui ossa e lattine.

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/09/the-13th-tribe-03-khazar.mp3]

The 13th Tribe – Khazar

Organizzassero delle olimpiadi aborigene sarebbe il giusto background per infondere un po’ di sacro agonismo durante le competizioni di cannibalismo, circoncisione, lancio del boomerang e tiro dell’anello al naso. C’è anche la cerimonia (funebre?) di chiusura.

Un simpaticone su YouTube ha pensato bene di caricare un loro brano sovrapponendo alle racchette della cover una pallina in movimento (a dire il vero pare più una luna in miniatura). Se la osservate per più di 30 secondi finite sotto ipnosi, fate attenzione bambini.

Rimanendo nello stesso ambito segnalo un altro gruppo, stavolta formato nella San Francisco della New Wave, che ha provato ad inventarsi un’immaginaria world music, in questo caso ibridando però gamelan e musica elettronica.

Gli Other Music suonano scale microtonali che seguono la just intonation; cioè, provando a spiegarlo a un cane come me, se ogni metallofono che fa parte di un’orchestra gamelan è già di suo uno strumento microtonale, perché non ha ottave da 12 intervalli come gli strumenti più comuni, quelli che si son costruiti loro nello specifico ne hanno 14 diseguali (cioé non della stessa lunghezza) per ottava, e ognuna delle 14 note ha una frequenza che risulta semplicemente da frazioni di numeri interi, un po’ come voleva il buon Pitagora (che ora non posso evitare di immaginare con la faccia di Terry Riley). Combinandoli a un synth (il Prophet V) e ad altra roba tra cui sax, corno, violoncello, chitarra elettrica, e, nella traccia qui sotto, a un hammered dulcimer (cioè il salterio, chiamato in oriente santur), il risultato unico, a volte marziano più che indonesiano, a volte un po’ jazzy (l’incipit mi ricorda i Residents), è stato Incidents Out of Context (1983).

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/09/05-The-Spirit-Is-Willing.mp3]

Other Music – The Spirit Is Willing

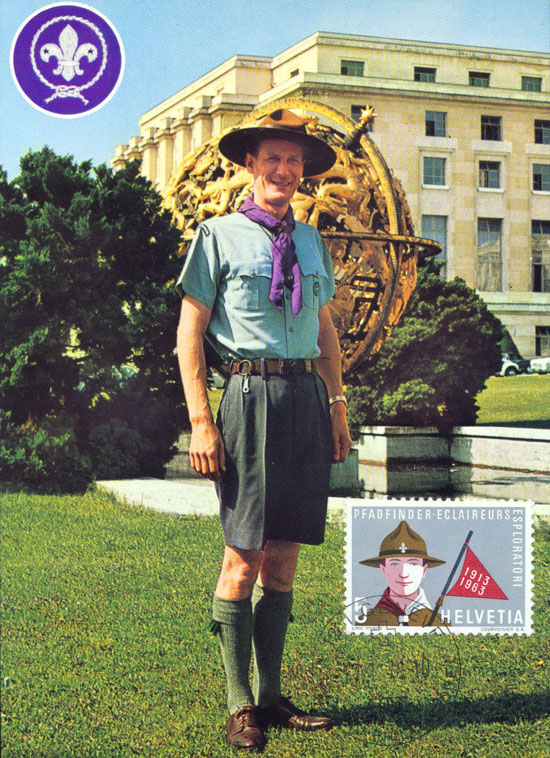

L’immagine non è la copertina, anche se può sembrarlo vista la coincidenza della data, ma è semplicemente un boyscout in Svizzera (beh, decidete voi quanto “semplicemente”). A Boy Scout in Switzerland è anche il nome del classico jazz del Raymond Scott anni 30, qui rifatto in versione elettronica dallo stesso Scott nel 1963, e ritrovato circa 50 anni dopo da un appassionato nel garage della vedova Scott. Sempre grande, però non ho ancora capito cos’è che fa un boyscout in Svizzera.

Sarà che sono diventato estremamente selettivo, o se preferite uno stronzo misantropo e accidioso, comunque ormai vado a pochi/pochissimi concerti, tanto che i due migliori di questa estate sono anche gli unici due a cui ho assistito, entrambi dietro casa, nel giro di 48 ore.

Quasi visto due anni fa, ascoltato spesso in questi due anni, finalmente sono riuscito a intercettare Speed Caravan, il progetto del mago dell’oud Mehdi Hadda, psichedelico, travolgente, indefinibile. E’ come se i Motorhead facessero dance araba. A un certo punto del concerto ha introdotto un pezzo dicendo che andava fatto “forte e veloce”, e ditemi voi se non vi ricorda qualcuno. Melodie ipnotiche che per comodità definiamo arabeggianti a cui però viene dato fuoco elettrico e amplificato, su imprevedibili basi dance: molto forte, molto veloce, MOLTO BELLO. Come sospettavo è musica che su cd o su youtube rende meno di un decimo di quanto rende dal vivo. Immancabile nel finale la cover di Galvanize e una Dady Lolo destrutturata e irriconoscibile, molto bella. Essere selettivi premia.

Confesso, questo post ha richiesto più stesure, dato che nelle prime sembravo Paolo Brosio che parla della Madonna di Medjugorje. L’entusiasmo post-concerto può essere molto imbarazzante, per quanto, in questo caso, assolutamente motivato, dato che quello di Mulatu Astatke non è stato solo il concerto più bello di quest’estate e di quest’anno, ma anche uno dei più belli di sempre. E dico davvero. Scoprire musica così (anche se l’avevo già sentito in passato, ma non mi aveva sconvolto: com’è possibile?) e scoprirla dal vivo, diciamo in carne ed ossa e luci colorate, è stata un’esperienza psico-fisica di cui fare scorta per i mesi invernali. Sul palco Re Mulatu e sette musicisti uno-più-bravo-dell’altro. E voglio scrivere anche i loro nomi perchè se lo meritano: Byron Wallen, James Arben, Danny Keane, Alex Hawkins, John Edwards, Tom Skinner, Richard Olatunde Baker. Ma giustamente qualcuno potrebbe chiedersi chi è Mulatu. Dunque.

Etiope, ha studiato e vissuto a Londra, New York e Boston, dove è stato il primo studente africano al Berklee college of music. Polistrumentista, specializzato in vibrafono, piano e conga, è conosciuto come “godfather of ethio-jazz”, che sarebbe jazz però con elementi della musica popolare etiope, ritmi latini, venature psichedeliche, melodie malinconiche e stregate. E cioè? Appunto. Durante il concerto ogni tanto capitava di sentire qualche suono che non si capiva che suono fosse e soprattutto da dove provenisse. E in quel momento, a bocca aperta, alla ricerca di una spiegazione, guardavo Mulatu che non suonava ma dirigeva gli altri musicisti con espressioni di soddisfazione e godimento. Ogni tanto poi attendeva un suono e quando il suono arrivava Mulatu annuiva convinto e soddisfatto, come a dire: “Perfetto, lo volevo esattamente lì, esattamente così”. E’ l’ethio- jazz. Lui sa cos’è.

Quali dischi comprare? Cominciamo col dire che il disco Mulatu of Ethiopia, anno 1977, porta il marchio dell’Ethiopia Airlines ed è stata la colonna sonora ufficiale in aerei e aeroporti etiopi. Ma probabilmente Mulatu sarebbe rimasto una leggenda per pochi esperti di giàs, se non fosse stato riscoperto qualche anno fa grazie alla colonna sonora del film Broken Flowers di Jim Jarmusch – inutile negarlo, è per questo che noi lo conosciamo – dove tre dei suoi brani più belli e ipnotici venivano ripetuti più volte. Qualche anno dopo poi è arrivato il disco che ha conquistato i cuori di tutti, quello con gli Heliocentrics, Inspiration Information, consigliatissimo.

Ma il disco fondamentale da avere e consumare è senza dubbio Éthiopiques, Vol. 4: Ethio Jazz & Musique Instrumentale, antologia del periodo 1969/1974. Fondamentale perchè contiene tutti i classici. Nel 2010 poi è uscito l’ultimo Mulatu Steps Ahead, di cui su internet gira una versione promo con la voce di Mulatu che interviene durante i pezzi, introducendoli o sovrapponendosi con frasi tipo “Questo è Mulatu Astatke, e voi state ascoltando il mio nuovo album”. L’idea della casa discografica era di inserire un elemento di disturbo in modo da scoraggiare la pirateria, dato che il feticista della musica, e in particolare quello del giàs, come prima cosa nella sua vita mette la qualità dell’ascolto. Prima di tutto, anche prima della salute della mamma e dei figli. Peccato però che questa versione, come ha giustamente notato qualcun altro prima di me, ha finito per impreziosire il disco, con la voce calda di Mulatu che sembra quella di un dj di una radio blaxploitation, praticamente perfetto. Quindi il consiglio è di acquistare il disco originale, ok, ma anche di scaricare la copia promo con la voce di Mulatu. E insomma mi sembra di aver detto tutto, forse anche troppo. Ah, qui alcuni video dello storico concerto.

Nota: Entrambi i concerti facevano parte del Dromos Festival, bellissimo festival di musica bellissima, quasi sempre dietro casa mia, che diventa ancora più bello quando offre prezzi, diciamo così, “popolari”. Comunque ringrazio di cuore gli organizzatori per le ottime scelte. L’anno prossimo magari portatemi dietro casa anche Omar Souleyman e i Group Bombino, così mi farete ancora più felice.

Altra nota: se fra chi legge c’è qualcuno che usa Wikipedia, vi prego, cambiate l’orribile foto che campeggia nella pagina dedicata a Mulatu.

Concerto di Pat Metheny a Bari per il suo Orchestrion Tour. La delegazione pugliese di Guylum Bardot (il sottoscritto) c’era e ha assistito all’esibizione del celeberrimo chitarrista jazz, accompagnato da un’orchestra di svariati elementi, dei quali nessuno umano.

Ma andiamo con ordine: il concerto si è aperto con un paio di pezzi per chitarra classica, sempre motivo di grande sollazzo per il nervo acustico, per poi passare a “The Sound of Water” eseguita con la famosa Pikasso Guitar, che ha fatto andare in orbita il livello totale di endorfine del teatro.

[audio:http://www.guylumbardot.com/wp-content/uploads/2010/03/02-The-Sound-Of-Water.mp3]

Pat Metheny – The Sound of Water

A circa mezz’ora dall’inizio, ecco la roba pesante: i teli rossi che fino ad allora avevano fatto da sfondo per il Capellone Nostro si alzano e svelano l’attrattiva della serata, un carrozzone pieno di strumenti di accompagnamento (due pianoforti, un vibrafono, due chitarre, infinite percussioni, fiati e chincaglierie varie) che verranno poi suonati da un computer. Non sintetizzatori e campioni, ma solenoidi e meccanismi pneumatici. Per le successive due ore, insomma, sembrava di guardare una versione jazz-fusion di Monkey Drummer, beatamente ambientata nella uncanny valley. Grandiosi e folli poi i vari momenti di duetto, in cui Metheny si alternava di volta in volta con un diverso strumento/robot suscitando fra gli spettatori diversi “WTF?” compiaciuti.

E a un certo punto, quando credevamo di aver visto tutto, ecco il colpo di grazia: Pat inforca la sua chitarra e con essa suona altri strumenti: il pianoforte, il vibrafono, le percussioni, un’altra chitarra, costruendo progressivamente per overdub la base sui cui poi improvvisare. La reazione del pubblico al termine della sessione è stata – come dire – devastante, ed era prevedibile.

Sul finale di serata, tanto per gradire, un altro dei suoi assi nella manica: la mitica Roland GR300, sempre accompagnata dall’orchestra robot, che ha teletrasportato tutti quanti in un meraviglioso delirio MIDI d’altri tempi.

Ma oltre tutti questi gingilli strumentali, al di là dell’apparato scenografico e dell’intelligenza artificiale, c’era la musica. Sulla qualità della musica in sé non mi pare sia il caso di dilungarsi troppo, mi basterà dire: Pat Metheny, cazzo.

[audio:http://www.guylumbardot.com/wp-content/uploads/2010/03/12-Orchestrion-Improvisation-.mp3]

Pat Metheny – Orchestrion Improvisation

[audio:http://www.guylumbardot.com/wp-content/uploads/2010/03/19-Sueno-Con-Mexico-Encore.mp3]

Pat Metheny – Sueño Con Mexico

Per concludere, le note negative della serata, e cioè: 1) il tizio dietro di me che continuava a tenere il tempo sulle sue gambe nonostante i ripetuti improperi della di lui fidanzata (“hai cacato il cazzo”, cit.) e 2) un improvviso effetto Larsen che ha obbligato il Pat a concludere prematuramente un brano, ma che io ho comunque apprezzato come lampo noise in un concerto già perfetto. Il resto del pubblico non pareva essere del mio stesso avviso.

(“Orchestrion” è disponibile anche come album registrato in studio, ma è scontato sottolineare come non renda affatto giustizia a ciò che è avvenuto ieri sera. Va un po’ meglio con questo bootleg dal quale sono tratti i brani inseriti qui, ma sia sempre maledetto nei secoli dei secoli chiunque registri in FLAC.)

In Musicofilia, bellissimo libro dedicato a musica & problemi neurologici, il grande Oliver Sacks racconta la storia del signor Mamlok, un vecchio signore ebreo che a un certo punto della sua vita, 60 anni dopo la seconda guerra mondiale, iniziò a sentire nella sua testa marce ed inni nazisti. Ma non come può capitare a noi comuni mortali, sfortunatamente sprovvisti di queste bizzarrie neurologiche, quando semplicemente evochiamo una canzone con la nostra immaginazione musicale. Il signor Momlak sentiva le marce naziste complete in ogni minimo dettaglio, contro la sua volontà e a volume molto alto. La cosa naturalmente gli provocava fastidio, dato che aveva vissuto in Germania, ad Amburgo, nel periodo della hitlerjugend e quelle canzoni naziste gli evocavano brutti ricordi. In questo caso di allucinazione musicale – come in molti altri raccontati da Sacks – opporsi è praticamente inutile e la via migliore sembra quella di adattarsi. Il signor Mamlok infatti in seguito dichiarò che aveva imparato a conviverci, anche se ora – per sua fortuna – in testa sentiva Tchaikovsky e non più la propaganda nazista. Ma la sua storia mi ha fatto pensare al glorioso periodo dello swing nazista.

[audio:http://www.guylumbardot.com/wp-content/uploads/2010/01/18_-_Charlie_And_His_Orchestra_-_Im_Sending_You_The_Siegried_Line.mp3|titles=Charlie and His Orchestra – I’m Sending You The Siegried Line]

Charlie and His Orchestra – I’m Sending You The Siegried Line

Negli anni 30 i nazisti cercavano in tutti i modi di fermare la musica jazz e swing, principalmente perché fatta da americani, in particolare da americani negri (si veda in proposito la celebre locandina entartete musik – musica per degenerati – e notare la combinazione negrone-jazz-stella di david). Ma la musica, come ha imparato anche il signor Mamlok, se ne frega della volontà umana ed è difficile da fermare. A quel punto allora herr doktor Joseph Goebbels decise almeno si sfruttare la cosa in favore del Reich. Se proprio doveva essere musica che entrava nella testa della gente, che almeno ci entrasse con i messaggi giusti! (Hitler è ok, ebrei morite tutti, ecc. in proposito si veda questo video.)

Negli anni 30 i nazisti cercavano in tutti i modi di fermare la musica jazz e swing, principalmente perché fatta da americani, in particolare da americani negri (si veda in proposito la celebre locandina entartete musik – musica per degenerati – e notare la combinazione negrone-jazz-stella di david). Ma la musica, come ha imparato anche il signor Mamlok, se ne frega della volontà umana ed è difficile da fermare. A quel punto allora herr doktor Joseph Goebbels decise almeno si sfruttare la cosa in favore del Reich. Se proprio doveva essere musica che entrava nella testa della gente, che almeno ci entrasse con i messaggi giusti! (Hitler è ok, ebrei morite tutti, ecc. in proposito si veda questo video.)

Si formò così la swing band Charlie and His Orchestra, capitanata da Karl Schwendler, misterioso personaggio la cui vera storia forse è ancora da scrivere. Era swing a tutti gli effetti, di quel genere che andava di moda in quel periodo, anche se nei testi venivano inseriti messaggi di propaganda pro-nazi e contro americani ed ebrei, spesso modificando leggermente parole di classici come quelli di Louis Armstrong (qui ad es. la versione nazi-swing di “I double dare you”, qui l’originale). Naturalmente, trattandosi di canzoni cantate in inglese, non potevano girare liberamente in Germania – anche se sembra che abbiano avuto comunque un successo underground – ed erano dirette agli “stranieri” (ad esempio secondo la leggenda Churchill le trovava molto divertenti).

Tutti gli mp3 scaricabili di Charlie and His Orchestra si trovano in questi due post di Wmfu. Ah, se qualcuno per caso trovasse questo film sulla vicenda – e avesse la bontà di condividerlo – farebbe cosa buona e giusta.

(e oltre che in testa può capitare anche di trovare Hitler nel proprio cuore, come racconta Antony in questa canzone – una delle poche sue che ho amato)

[audio:http://www.guylumbardot.com/wp-content/uploads/2010/01/03-hitler-in-my-heart.mp3|titles=03 – hitler in my heart]

Antony and the Johnson – Hitler in my heart