Credo di avere una predilezione particolare per i primi sconosciuti musicisti elettronici “pop”.

Contrariamente agli innovatori della musica d’avanguardia, che ne aumentavano la complessità chiudendosi in una sperimentazione troppo intellettuale e poco intuitiva, loro han provato piuttosto a “giocare” con le nuove possibiltà del nastro magnetico e dei primi enormi sintetizzatori, quasi del tutto isolati (per fortuna esistevano i laboratori radiotelevisivi) e contro tutto e tutti: le tecnologie nei ’50 e ’60 erano ancora primitive e sia il pubblico colto che la cultura di massa non erano pronti a farsi intrattenere da sonorità che non erano né seriose né familiari.

Se le avanguardie colte, pur avendo ispirato generi come il glitch o l’industrial, non sono forse riuscite di per sé a raccontare l’umanità del futuro, questi personaggi non solo l’hanno prevista, ma sembravano essi stessi arrivati dal futuro, o perlomeno da una dimensione parallela.

Ma prima mettetevi composti, cominciamo con una piccola cronostoria (se cercate qualcosa in più sul lato tecnico, provate qui).

Alcuni dei primi strumenti elettronici furono: il gigantesco Thelarmonium (che ispirò anche l’organo Hammond del 1935), costruito nel 1897 o giù di lì, e di cui purtroppo non ci sono registrazioni dell’epoca, il Theremin (1919), l’Onde Martenot (1928) e il Trautonium (1929), ma non riuscirono più di tanto a rivoluzionare il mondo della musica. Il curiosissimo ma un po’ arido Theremin e l’Onde Martenot furono comunque abbastanza considerati da Edgar Varese durante gli anni ’30.

In tanti avranno sentito parlare del futurista Luigi Russolo, in realtà precursore della musica noise. I suoi Intonarumori (1913) erano infatti apparecchi meccanici che generavano rumori acustici (non armonici); si trattava insomma sempre di far vibrare dei materiali come corde o lastre metalliche, etc.

John Cage nel 1939 inserì il suono di due grammofoni amplificati in una composizione con strumenti più tradizionali, il risultato fu Imaginary Landscape #1.

Pare però che il primo a conservare fino ai giorni nostri le proprie manipolazioni di musica interamente registrata non fu Pierre Schaeffer, ma un egiziano (i lettori accaniti di Guylum Bardot ne saranno soddisfatti!).

Halim El-Dabh compose Wire Recorder Piece (nel 1944, a 23 anni), modificando grazie a un registratore a filo preso in prestito da una Radio del Cairo (che al posto del nastro magnetico aveva ancora appunto un filo d’acciaio) i canti di un’antica cerimonia egiziana Zar, che pare servisse a curare malattie mentali. Niente male.

Il primo prototipo di mangianastri è stato il britannico Blattnerphone (1929 o 1930), seguito dal magnetofono tedesco della AEG (1935).

La musica concreta di Pierre Schaeffer nacque ufficialmente nel 1948 (erano comunque almeno 5 anni che ci rimuginava), ma nel Club d’Essai della Radiodiffusion-Télévision Française furono utilizzati generalmente grammofoni, filtri, e poi microfoni per registrare il tutto. Si servirono del nastro magnetico solo qualche anno dopo.

Karlheinz Stockhausen compose il suo primo pezzo di musica elettroacustica, Etude(1952), proprio lì, con il Phonogène, uno strumento costruito da Schaeffer (nella foto) che funzionava coi nastri ma aveva persino una tastiera di un’ottava. Comunque pare che il pezzo gli facesse schifo.

L’anno prima, sempre alla RTF, Pierre Henry aveva inciso Le microphone bien temperé (sempre per nastro), forse la composizione più completa nel suo genere, almeno di questi esordi.

In America invece, sempre nel 1952, al MoMA di New York, Otto Luening e Vladimir Ussachevsky presentavano il primo concerto di musica per nastro magnetico. In Low Speed, ad esempio, c’è un flauto messo in feedback e non so che altro, mi ha fatto venire in mente un po’ i Throbbing Gristle.

A Colonia anche Herbert Eimert e Robert Beyer sperimentavano sul nastro magnetico negli studi della Nordwestdeutscher Rundfunk in cui fu poi di casa anche Stockhausen. Il loro Klangstudies II (sempre del 1952), pur non essendo ancora melodico, ha un suono più pulito e sintetico, merito del Melochord, strumento a tastiera costruito nel 1947 da Harald Bode, e di un oscillatore che generava onde sinusoidali.

Ma tutto ciò di cui si è parlato finora è forse più accostabile alla sperimentazione tecnica – e quindi alla fascinazione intellettuale – che all’ascolto vero e proprio.

Si può insomma essere “profondi” anche nell’immediatezza: se l’immaginazione non ha un appiglio un poco più intuitivo è difficile arrivare a provare una qualche impressione sentimentale.

Proviamo dunque a concentrarci sugli albori della melodia nella musica elettronica.

A rigor di logica le prime melodie elettroniche – perlomeno quelle incise da qualche parte – non possono che essere nate grazie ai jingles delle reti televisive. Ma a volerci soffermare su quelli che sono i primi brani completi del genere, che superino insomma 1 o 2 minuti, a spuntare è sempre lui: Raymond Scott.

Il primo esempio della musica che nei ’60 lo farà grande (ma per pochi), è The Rhythm Modulator, pezzo ancora un po’ scarno, composto tra il 1955 e il 1957, nei suoi studi di Manhattan, dove tra le varie cose inventò il Clavivox, grazie anche alla conoscenza di Robert Moog (il cui famosissimo synth vedrà luce nel 1964, ma non distraiamoci). Un altro brano che trovate nella raccolta Manhattan Research Inc. è Lightworks, composto tra il 1960 e il 1963, forse uno dei più “moderni dentro”.

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/10/230-lightworks-instrumental.mp3]

Raymond Scott – Lightworks

Meanwhile, in Olanda, all’interno dei Laboratori della Philips si faceva la storia, grazie a Tom Dissevelt, Dick Raaymakers (nome in codice Kid Baltan) ed Henk Badings, quest’ultimo guarda caso nato a Java quando era colonia olandese, sempre per la gioia dei lettori più stramboidi (sarà anche per questo che Dissevelt ha scritto il primo pezzo elettronico ispirato al gamelan nel 1963?). In questo video potete vedere i primi due che tagliano e incollano con lo scotch i nastri in cui venivano registrate le forme d’onda generate da macchinari poco comprensibili.

Popular Electronics: Early Dutch electronic music from Philips Research Laboratories, 1956-1963 è un box di 4 cd uscito nel 2004 per l’etichetta olandese Basta (ma speriamo invece continui), e raccoglie i brani di cui sto per parlare e altro ancora.

Badings ha musicato un balletto teatrale messo in scena all’Holland Festival nel 1956, Cain and Abel. Lo stile è ancora caotico e a volte frammentario, ma non ostico come certa elettroacustica o acusmatica (ricordiamo che per acusmatici si intendono i suoni derivati sempre da registrazioni concrete ma diventati totalmente avulsi e astratti); l’introduzione e il primo episodio hanno una “piacevole” immediatezza d’ascolto nella loro tensione da psichedelia horror.

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/10/1-02-henk-badings-kain-en-abel-first-episode-conflict-conclusion-transition.mp3]

Henk Badings – Cain and Abel, first episode

Il primo 33 giri di musica elettronica pop (anche se i brani con un vero motivetto pop sono la metà) ha avuto due versioni leggermente diverse, non solo per i nomi dei titoli: la Philips ha fatto uscire The Fascinating World Of Electronic Music a nome Tom Dissevelt & Kid Baltan nel 1959, diventato nel 1962 Elektrosonics: Electronic Music; se vi interessa tra le varie ristampe pare ne sia uscita un’altra quest’anno in CD per la Omni. I due hanno curato comunque brani diversi: il brano più antico (uscito come 45 giri nel 1957) è Song of The Second Moon di Baltan, ma a spiccare è Orbit Aurora, creata da Dissevelt nel 1958 col nome originario di Syncopation. Sembra di stare all’interno di una fiaba futuristica, o di qualche pianeta parallelo.

[audio:http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/10/06-orbit-aurora.mp3]

Tom Dissevelt – Orbit Aurora

L’aneddoto più bello riguarda comunque questo tizio qui sopra, Raaymakers, che era solito condurre un’esistenza riparata, dedicandosi alle sue apparecchiature; nel 1965 il suo agente lo chiamò per proporgli di fare la colonna sonora di un film di fantascienza di un giovane regista… il cui nome non gli disse nulla, e poi era stanco, e non aveva tempo… peccato, Kubrick ci rimase male.

La loro musica è rimasta così a prendere polvere, anche se pure artisti come David Bowie han dichiarato di esserne rimasti folgorati.

Due cose però sono mancate a queste melodie: ritmo e canto, e qualcuno qui rimpiangerà i Kraftwerk.

I tedeschi, infatti, se dal 1970 si erano ispirati alle musiche elettroniche colte mischiandole al rock (Kluster e Tangerine Dream facevano già a meno del rock, ma di certo non erano pop), poi via via si erano affrancati da elementi acustici o soltanto elettrici, arrivando prima con Autobahn (1974) e poi maggiormente con Radioactivity (1975), a unire alle melodie elettroniche ritmi sintetici e canto.

Di canzoni con musica elettronica ce n’erano già state molte: ci avevano pensato per primi i newyorkesi Silver Apples (1968) e Fred Weinberg (sempre nel 1968, con la beatlesiana Animosity), e gli White Noise (1969) di Delia Derbyshire, autrice di musiche ed effetti sonori al Radiophonic Workshop della BBC dal 1962; ma i suoni elettronici non coprivano tutte le componenti della loro psichedelia.

Una menzione particolare voglio darla a Cecil Leuter, il cui Pop Electronique n°2 (1969), pur non avendo cantato nè drum machine, sembra una versione per Moog di Fatboy Slim, o qualcosa del genere.

In realtà dei primi pionieri in fatto di canzoni interamente elettroniche, anche se con ritmi un po’ grezzi, Guylum Bardot ha già parlato altrove, con Mort Garson e il suo Wozard of Iz (1969) e soprattutto il Bruce Haack di Electric Lucifer (1970). Il disco di Garson i suoi anni li sente un po’ troppo, mentre Haack, anche se sempre in stile psichedelico, si difende molto meglio (c’è persino il vocoder; ma sentite la strumentale Supernova, pare uscita ieri).

Concludiamo allora con un personaggio ancor più strampalato, pioniere per caso di un pop elettronico quasi senza tempo.

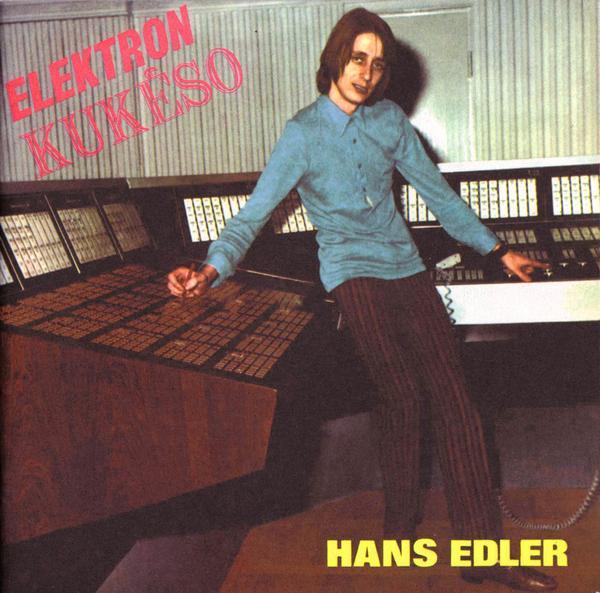

Hans Edler, adesso musicista mainstream in patria (i suoi altri video su youtube fanno 30.000 visualizzazioni), prese nel 1969 (a 23 anni) delle lezioni all’Elektron Musik Studion di Stoccolma, centro di sperimentazione attivo dal 1960, e lì, su quei grossi sintetizzatori incastonati nel mogano, ebbe non si sa come la possibilità di registrarci un disco due anni dopo (speriamo non grazie a comportamenti lascivi, il fatto è che quella copertina ci inquieta un po’).

Elektron Kukéso (500 visualizzazioni) è un disco allo stesso tempo naif e sorprendente: nelle quattro canzoni sembra di sentire la voce di un Brain Eno sbronzo. Il resto sono più che altro nenie liturgiche (buone per un film di Bergman).

[audio:http://www.guylumbardot.com/wp-content/uploads/2012/10/07-hans-edler-det.mp3]

Hans Edler – säg vad Är det

Durante le canzoni vere e proprie la musica è un misto di tastierine bambinesche, accordi tonali, e di frastuoni sintetici (un intruglio di avanguardia e pop da non credere); mentre sullo sfondo delle cantilene ci sono soltanto i rumorismi e i blip blop da computer impazzito. L’EMS di Stoccolma era rinomato infatti per gli studi sulla composizione programmata al computer.

[audio:http://www.guylumbardot.com/wp-content/uploads/2012/10/02-hans-edler-langt-bort.mp3]

Hans Edler – långt bort

Per chiudere il disco si permette pure uno strumentale, sempre funebre e pieno di Bzzzz, Shhhhh e Ktttrrr. Di ritmiche comunque neanche l’ombra, ma possiamo perdonarglielo, era giusto lasciare qualcosa da fare ai Kraftwerk.

![Avalon_Sutra[1]](http://www.harrr.org/guylumbardot/wp-content/uploads/2012/10/Avalon_Sutra1.jpg)

Stavolta l’età media dei concorrenti si distacca solo di un’incollatura dalla fase pre-puberale: i più sono nati tra il 1987 e il 1992 e provengono da reality show nazionali, quasi sempre versioni locali di “Operazione trionfo”, “American idol” e “X-Factor”.

Stavolta l’età media dei concorrenti si distacca solo di un’incollatura dalla fase pre-puberale: i più sono nati tra il 1987 e il 1992 e provengono da reality show nazionali, quasi sempre versioni locali di “Operazione trionfo”, “American idol” e “X-Factor”.